Früherkennung und Prävention: Krankheiten bei Kindern rechtzeitig erkennen und vorbeugen

Kinder sind anfälliger für Krankheiten. Ihr Immunsystem ist noch nicht ausgereift, schwere Verläufe können deshalb häufiger auftreten.1,2 Für die Gesundheit der Jüngsten stehen glücklicherweise zwei verlässliche Strategien zur Verfügung: Impfungen und Immunisierungen sowie Früherkennungen. Impfungen und Immunisierungen können beispielsweise in den ersten Lebensjahren schützen, während die möglichst frühe Diagnose von Krankheiten Mediziner*innen mehr Zeit gibt, um schwere Erkrankungsverläufe zu verhindern oder rechtzeitig Therapiepläne aufzustellen.

Innovative medizinische Methoden und Therapien helfen, Krankheiten vorzubeugen oder frühzeitig zu erkennen. Impfungen oder Immunisierungen können beispielsweise Babys vor gefährlichen Erregern wie Keuchhusten, Meningokokken oder dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) schützen. Gerade bei RSV ist dieser frühe Schutz besonders wichtig, denn nahezu alle Kinder infizieren sich bis zu ihrem zweiten Geburtstag damit.3

RSV ist in Deutschland weitverbreitet, wobei sich Infektionen ähnlich wie bei anderen Erregern in den kalten Monaten von Herbst bis Frühjahr (zwischen Oktober und März) häufen. Man spricht in diesem Kontext auch von der sogenannten RSV-Saison. Bei Säuglingen und Kleinkindern stellt RSV die häufigste Ursache von Erkrankungen der unteren Atemwege dar.3 Schwere Verläufe zeichnen sich meist durch eine Bronchiolitis oder Pneumonie aus, die zu Hospitalisierungen, schwerwiegenden Komplikationen wie Lungenversagen sowie Spätfolgen wie Giemen und Asthma führen können.4

„Wenn ein Säugling mit einem schweren Atemwegsinfekt ins Krankenhaus muss, dann ist die häufigste Ursache dafür das RS-Virus.5 Dieses Virus kann für Säuglinge wirklich schwerwiegend sein“6,7, erklärt Annika Wülfing. Sie ist Biologin und kümmert sich bei Sanofi in Deutschland um die Themen Impfstoffe und Immunisierungen für Kinder.

Welche Symptome beim RS-Virus auftreten können

- Laufende oder verstopfte Nase

- Rachenentzündung

- Leichter bis starker Husten

- Atembeschwerden und Atemnot

- Schnelleres oder lautes Atmen (Keuchen)

- Apnoe (Atempausen von mehr als 10 Sekunden)

- Fieber

- Appetitlosigkeit

- Schwierigkeiten beim Füttern oder Essen

- Blasse und bläulich verfärbte Haut, Lippen und Zunge3,8

- Reizbarkeit

- Verminderte Aktivität

Immunisierung für die erste RSV-Saison

Eine von Sanofi in Auftrag gegebene Umfrage unter Eltern und werdenden Eltern ergab, dass 80 Prozent der Befragten schon einmal von RSV gehört haben, und rund 40 Prozent sich bereits näher mit dem Krankheitserreger beschäftigt haben. Eltern, die bereits ein Kind haben, kannten sich besser aus als Befragte, bei denen die Geburt des ersten Kindes noch ansteht.9 Das Bewusstsein, sich über diese Krankheit zu informieren, ist also da.

Gegen RSV können Kinder beispielsweise mit einer Immunisierung geschützt werden.5 Besonders bei Neugeborenen und Säuglingen ist das wichtig. Denn während sich eine Infektion mit diesen Erregern für ältere Kinder und Erwachsene in der Regel nur noch in typischen Erkältungssymptomen äußert, können Neugeborene und Säuglinge beim ersten Kontakt schwer erkranken.10 Bei Säuglingen sind die Atemwege noch so empfindlich, dass eine starke Reaktion des Immunsystems auf den noch vollkommen unbekannten Erreger schnell zu Blockaden und damit zu ernster Atemnot führen kann.11

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt daher seit Juni 2024 eine Immunisierung gegen RSV für alle Neugeborenen und Säuglinge in ihrer ersten RSV-Saison, unabhängig von möglichen Risikofaktoren.5 Eine Immunisierung kann Neugeborene und Säuglinge schützen, bis ihr Immunsystem selbst auf die Viren reagiert und Antikörper bilden kann. Ebenso kann es helfen, in der RSV-Saison regelmäßig Spielzeug, Babystuhl, Arbeitsplatten, Türklinken und andere Oberflächen zu desinfizieren, um Kinder zu schützen.12

Auch in der oben genannten Umfrage zeigte sich, dass die Mehrheit (58 Prozent) der Eltern, denen RSV bekannt ist, ebenso weiß, dass alle Säuglinge im Alter bis zwölf Monaten gefährdet sind, schwer an einer RSV-Infektion zu erkranken.9 Dieser Wert ist um 14 Prozentpunkte im Vergleich zu einer Umfrage von vor zwei Jahren gestiegen. Das Bewusstsein im Hinblick auf RSV steigt also. Nur 20 Prozent der Befragten gaben an, noch nie von RSV gehört zu haben.9

Podcast-Tipp: Immunschutz und Früherkennung bei Kindern

In unserer Podcast-Folge erklären Annika Wülfing und Tudor-Alexander Bartoi, wie Impfungen und Immunisierungen Kinder vor Krankheiten wie RSV schützen können, welche Fortschritte es bei der Autoimmunerkrankung Typ-1-Diabetes durch Früherkennung gibt und warum eine frühe Diagnose schwere Komplikationen verhindern kann. Sie erfahren, wie innovative Forschung präventive Maßnahmen verbessert, Antikörper gezielt eingesetzt werden und ein Bluttest Leben verändern kann.

Typ-1-Diabetes: erkennen und vorbereiten

Doch nicht gegen jede Krankheit gibt es einen Impfschutz oder eine Immunisierung. Daher ist es auch wichtig, regelmäßig Kontrolltermine wahrzunehmen, Warnzeichen zu kennen und sich, falls notwendig, ärztliche Hilfe zu holen, damit Krankheitsverläufe so schonend wie möglich sein können.

Ein Beispiel dafür ist Typ-1-Diabetes (T1D). Es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung, bei der es zu einer Fehlfunktion des körpereigenen Abwehrsystems kommt: Das Immunsystem zerstört die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse.

Durch die Möglichkeit der Früherkennung kann die Erkrankung vor Entstehung erster Symptome diagnostiziert werden.13,14,15 Verhindert werden kann der Ausbruch der Erkrankung dadurch zwar nicht, jedoch ermöglicht eine frühe Diagnose Betroffenen unter anderem eine bessere Vorbereitung auf ein Leben mit Typ-1-Diabetes. Sie können über die Erkrankung aufgeklärt werden und erhalten bei Bedarf psychologische Betreuung. Die Gefahr eines zu spät entdeckten Typ-1-Diabetes liegt darin, dass die Symptome nicht rechtzeitig als solche erkannt werden und es dadurch beispielsweise zu einer schweren Stoffwechselentgleisung, auch bekannt als diabetische Ketoazidose (DKA), kommen kann.14,15,16

Rund 20 bis 30 Prozent der Patient*innen erleiden diese bei der klinischen Diagnose.17 Sie kann lebensbedrohlich verlaufen und erfordert häufig eine intensivmedizinische Betreuung. Eine DKA kann zudem zu Hirnveränderungen führen, die mittelfristig mit unerwünschten neurokognitiven Folgen und einer verschlechterten Blutzuckereinstellung über einen längeren Zeitraum in Verbindung stehen.18,19,20,21 Im Rahmen einer rechtzeitigen Früherkennung mit Schulung auf T1D-Symptome, kann insbesondere die anschließende regelmäßige Kontrolle der Blutzuckerwerte dabei helfen, eine DKA nahezu vollständig zu verhindern.22

Die ersten Symptome von T1D sind teilweise unspezifisch – beispielsweise Müdigkeit oder Bauchschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen – und teilweise spezifisch – starkes Durstgefühl mit gesteigerter Trinkmenge (Polydipsie), erhöhter Harndrang mit häufigem Wasserlassen (Polyurie) oder Gewichtsverlust.23,24

Die vier Stadien des Typ-1-Diabetes

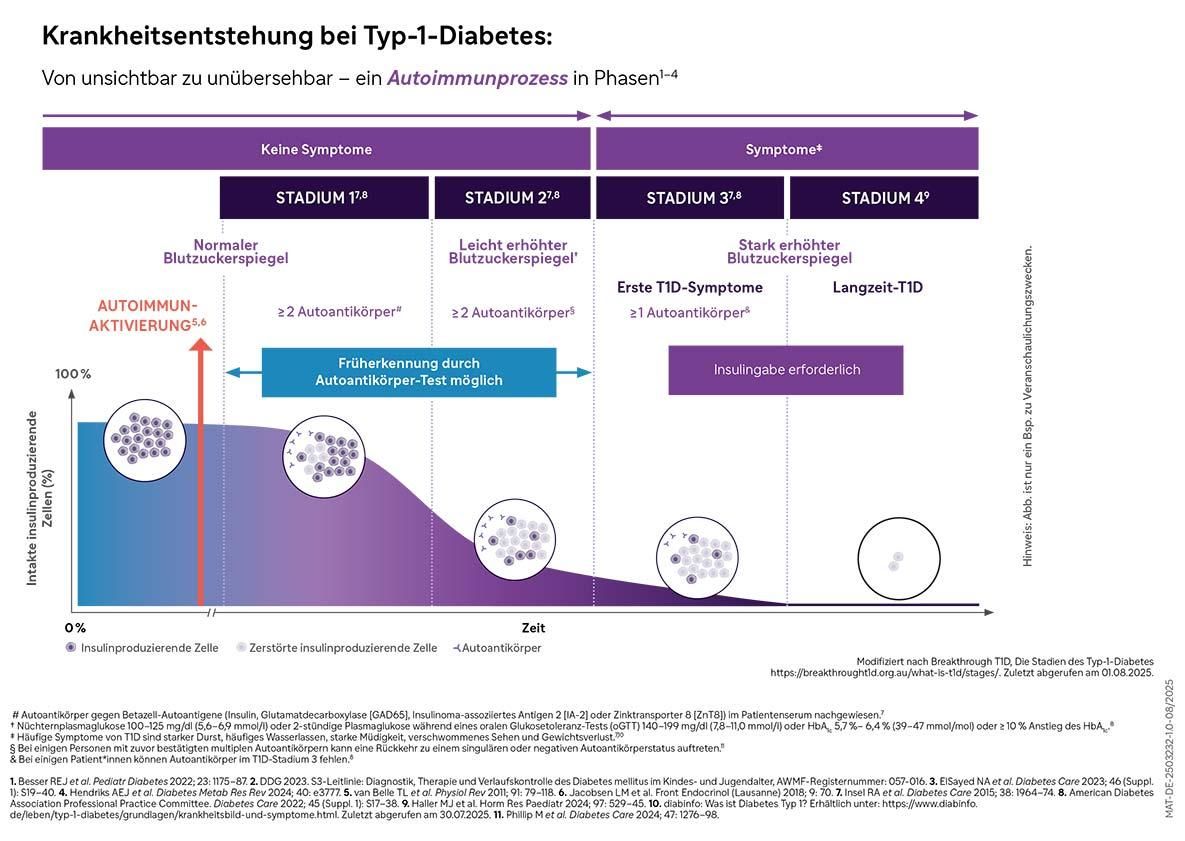

Der Typ-1-Diabetes ist durch mehrere Stadien gekennzeichnet. Über die vier Stadien der Erkrankung hinweg nimmt die Zahl der intakten insulinproduzierenden Zellen (Betazellen) ab. Während in Stadium 1 der Blutzuckerspiegel noch normal ist (Normoglykämie), geht Stadium 2 bereits mit einer Störung des Zuckerstoffwechsels einher, ohne Symptome auszulösen (Dysglykämie). Obwohl in diesen beiden Frühstadien noch keine Symptome auftreten, sind bereits zwei oder mehr sogenannte Inselautoantikörper im Blut vorhanden, anhand derer der Typ-1-Diabetes diagnostiziert werden kann. Im Stadium 3 sind die insulinproduzierenden Zellen so weit zerstört, dass die Bauchspeicheldrüse nur wenig bis kein Insulin ausschütten kann. Der Blutzuckerspiegel ist stark erhöht (Hyperglykämie), was meistens zu Symptomen führt und eine Insulingabe erforderlich macht. Das Stadium 4 kennzeichnet den lebenslang bestehenden T1D.13,14,15,24

Je früher wir die Erkrankung erkennen, umso früher können wir in den Verlauf eingreifen und ihn bestenfalls verzögern, indem zum Beispiel früher mit einer Insulingabe begonnen wird. Dadurch riskieren wir weniger Komplikationen.

Prof Dr. Olga Kordonouri

Chefärztin der Diabetologie, Endokrinologie und Allgemeinen Pädiatrie im Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT in Hannover

Was können Symptome von Typ-1-Diabetes sein?

- Starkes Durstgefühl

- Starker Harndrang mit häufigem Wasserlassen

- Gewichtsverlust

- Müdigkeit bis hin zur Bewusstlosigkeit

- Bauchschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen

- Ungewöhnlich tiefe Atmung

Früherkennung von Typ-1-Diabetes

Um Typ-1-Diabetes zu diagnostizieren, ist der Nachweis der Inselautoantikörper wichtig, der mit einem einfachen Bluttest durchgeführt werden kann. Typ-1-Diabetes kann so schon vor dem Auftreten von Symptomen erkannt werden. Aktuell wird dieses Screening im Rahmen der Fr1da-Studie des Helmholtz Munich in sechs Bundesländern für Kinder von zwei bis zehn Jahren angeboten. Für Angehörige von Menschen mit Typ-1-Diabetes steht der Test in ganz Deutschland zur Verfügung, sofern sie maximal 21 Jahre alt sind.

Bei der Diagnose von T1D ist es zentral, dass Familien geschult werden und bei Bedarf eine entsprechende psychologische Unterstützung bekommen.

Prof. Dr. Karin Lange

Fachpsychologin Diabetes DDG (Deutsche Diabetes Gesellschaft) an der Medizinischen Hochschule Hannover

Auch wenn sich Typ-1-Diabetes bisher nicht heilen lässt – eine frühe Diagnose bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Patient*innen können sich vorbereiten und informieren, an Schulungen teilnehmen und behandelndes Fachpersonal kann den besten Start für die Insulintherapie bestimmen.14,15,16 Die Vorteile einer Früherkennung unterstreicht auch Maren Sturny, Autorin und Mutter eine Tochter mit T1D: „Für uns war der Start wirklich dramatisch. Unser ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt. Ich wünschte mir, ich hätte früher von dem Frühstadium des Typ-1-Diabetes meiner Tochter gewusst und die Symptome gekannt – dann hätten wir sanft in das Leben mit Typ-1-Diabetes starten können.“

Weiterführende Links

Impfstoffe können schützen

Diabetes - Blutzucker im Griff

Besser informiert sein über RSV

Typ-1-Diabetes – von unsichtbar zu unübersehbar

Weitere Informationen

Weitere News & Storys von Sanofi in Deutschland

Quellen:

1 Bergin N, Murtagh J, Philip RK. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(5).

2 Moraes-Pinto MI de, Suano-Souza F, Aranda CS. J Pediatr (Rio J). 2021; 97 Suppl 1(Suppl 1): S.59–66.

3 Robert Koch-Institut. RKI-Ratgeber. Respiratorische Synzytial-Virus-Infektionen (RSV). https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_RSV.html. Stand: 21.05.2025. Abgerufen am 03.06.2025.

4 Bianchini S et al. Microorganisms 2020; 8 (12): 2048.

5 Robert Koch-Institut. Epid Bull. 2024;(26):1-33.

6 Centers for Disease Control and Prevention. RSV Prevention. https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html. Stand: Oktober 2022. Abgerufen am 27.06.2023.

7 Hall C.B., et al. N Engl J Med. 2009; 360(6): S. 588–598.

8 Centers for Disease Control and Prevention. RSV in Infants and Young Children.

https://www.cdc.gov/rsv/infants-young-children/index.html. Abgerufen am 25.08.2025.

9 Online-Umfrage zu RSV im Auftrag von Sanofi.

10 Openshaw PJM, et al. Annu Rev Immunol. 2017; 35: 501–532.

11 Pickles RJ, DeVincenzo JP. J Pathol. 2015; 235(2): 266–276.

12 Centers for Disease Control and Prevention. Hygiene and Respiratory Viruses Prevention. https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/prevention/hygiene.html. Abgerufen am 25.08.2025.

13 Besser REJ et al. Pediatr Diabetes 2022; 23: 1175–87.

14 DDG 2023. S3-Leitlinie: Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter, AWMF-Registernummer: 057–016.

15 Hendriks AEJ et al. Diabetes Metab Res Rev 2024; e3777.

16 Besser REJ et al. Arch Dis Child 2022; 107: 790–5.

17 Baechle C et al. Diabetes Res Clin Pract 2023; 197: 110559.

18 Ghetti S et al. Endocrinol Diab Metab 2023; 6: e412.

19 Jaser SS & Jordan LC. Curr Diab Rep 2021; 21: 12.

20 Aye T et al. Diabetes Care 2019; 42: 443–9.

21 Duca LM et al. Diabetes Care 2017; 40: 1249–55.

22 Hummel S et al., Diabetologia 2023, 66:1633–1642

23 Deutsche Diabetes Gesellschaft. S3-Leitlinie Therapie des Typ-1-Diabetes. https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/05_Behandlung/01_Leitlinien/Evidenzbasierte_Leitlinien/2018/S3-LL-Therapie-Typ-1-Diabetes-Auflage-2-Langfassung-09042018.pdf. Abgerufen am 25.08.2025.

24 Insel RA et al. Diabetes Care 2015; 38: 1964–1974.