Hier erzählen wir die Geschichten von Patient*innen, medizinischen Fachkräften, Mitarbeitenden und Expert*innen aus der Pharmabranche und geben persönliche Einblicke in relevante Themen und aktuelle Nachrichten, die unser Unternehmen in Deutschland bewegen.

Letzte Veröffentlichungen

Ihre Gesundheit

2. Februar 2026

Mit Typ-1-Diabetes leben und den Alltag meistern – wie Früherkennung dabei hilft

Immer mehr Menschen erkranken an Typ-1-Diabetes (T1D). Doch noch immer ist das Wissen rund um diese Autoimmunerkrankung begrenzt. T1D kann durch einen Früherkennungstest schon vor dem Auftreten erster Symptome diagnostiziert werden. Die frühe Diagnose ermöglicht den Betroffenen einen geordneten und sichereren Start in das Leben mit der Erkrankung.

Ihre Gesundheit

5. Januar 2026

Wunder erforschen: Wissenschaft macht Träume möglich

Sanofians

8. Dezember 2025

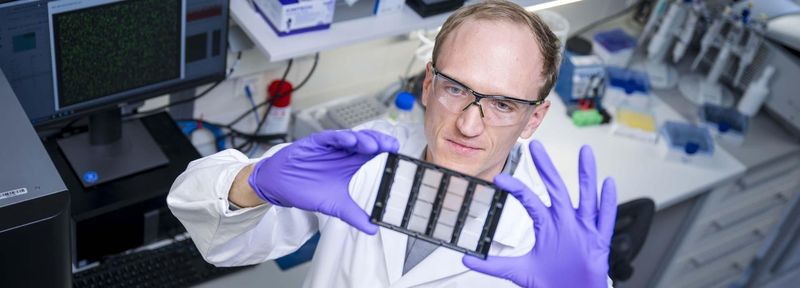

Scientist@Sanofi - Philipp Höß: Mit CRISPR und Mikroben zu neuen Wirkstoffen

Sanofians

8. Dezember 2025

Scientist@Sanofi - Philipp Höß: Mit CRISPR und Mikroben zu neuen Wirkstoffen

Wissenschaft

4. August 2025

Künstliche Intelligenz in der Medizin: schneller zu neuen Wirkstoffen

Ihre Gesundheit

2. Februar 2026

Mit Typ-1-Diabetes leben und den Alltag meistern – wie Früherkennung dabei hilft

Nachhaltigkeit

17. März 2025